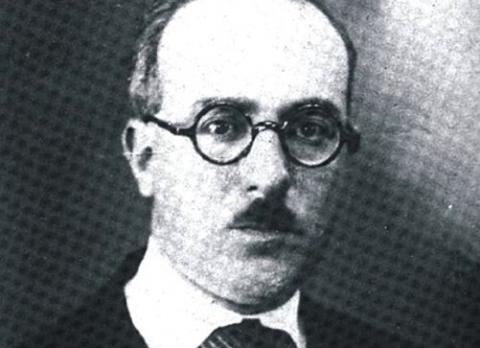

Als der Handelskorrespondent und Schriftsteller Fernando Pessoa am 30. November 1935 im Alter von nur 47 Jahren in Lissabon starb, hinterließ er eine Truhe mit mehr als 27.500 Blättern. Dort werden, wie es scheint, Werke verschiedener Dichter gefunden. Neben Pessoa selbst von einem Bernardo Soares, und von Schriftstellern, die bereits in zurückliegenden Jahren publiziert hatten: die bekanntesten sind Ricardo Reis, Alberto Caeiro und Álvaro de Campos.

In seiner „musikliterarischen Phantasie“ aus dem Jahr 2007, die zu Pessoas 80. Todestag wiederholt wurde, knüpft Pietro Scanzano an sein zwei Jahre älteres und zum Todestag ebenfalls wiederholtes Feature „Sich verstellen heißt sich erkennen. Die kleine Menschheit des Fernando Pessoa“ aus dem Jahr 2005 an.

Verschwundene Literaten des Jahres 1935

Scanzano: Bernardo Soares schreibt Nacht für Nacht an einem Buch. Zwanzig Jahre lang hat er in seinem möblierten Zimmer daran geschrieben. Seine Spur verliert sich 1935, im Todesjahr Pessoas. „Das Buch der Unruhe“, das heute als eines der großen Werke der Weltliteratur gilt, hat er hinterlassen. Es erschien erst 1982 im Druck.

Álvaro de Campos war gelernter Schiffsingenieur, der seinen Beruf nicht ausübte und in der Lissabonner Literatenszene als Bürgerschreck zur Avantgarde gehörte. Zusammen mit Ricardo Reis und Alberto Caeiro schreibt er in den von Fernando Pessoa herausgegebenen Literaturzeitschriften wie „Orpheu“. Im Jahr 1935 verstummt er, genauso wie Reis und Caeiro. Ihre Lebensdaten sind nirgendwo nachzuweisen.

Von den verschwundenen Literaten des Jahres 1935, so hören wir in dem Feature, hat einzig Fernando Pessoa mehr als nur literarische Spuren hinterlassen: die eines portugiesischen Manns ohne Eigenschaften. Für Lissabonner Firmen übersetzte Pessoa ein Berufsleben lang Geschäftspost ins Englische und Französische.

Aus der von Pessoa hinterlassenen Truhe mit ihren unveröffentlichten Schriften, teils hand-, teils maschinegeschrieben, tauchen also Oden von Ricardo Reis, Álvaro de Campos’ Gedichte und Alberto Caeiros Dichtungen auf. Was sich erst jetzt erweist: Diese Autoren sind fiktiv, Schöpfungen von Fernando Pessoa (alle Zitate aus dem Feature): „Ich erschuf eine nicht-existierende Clique. Ich bestimmte alles nach den Regeln der Wirklichkeit. Und dabei kommt es mir so vor, als sei ich selbst – der Schöpfer von alledem – der am wenigsten Beteiligte gewesen.“ Pessoa hat für seine „Heteronyme“, so er sie nannte (es gab noch sehr viel mehr als die hier genannten), Biographien entworfen und eigene, gleichwertige Werkpersönlichkeiten geschaffen. Der Pessoa-Zitator im Feature: „Heute habe ich selber keine Persönlichkeit mehr. Was es in mir an Menschlichem gibt, habe ich unter die verschiedenen Autoren aufgeteilt, deren Werk ich ausgeführt habe. Ich bin heute bloßer Treffpunkt einer kleinen, nur mir gehörenden Menschheit.“ Bernardo Soares gilt heute als Alter Ego Pessoas. Wie dessen Übersetzerin Inés Koebel, die in dem Feature ausführlich zu Wort kommt, betont, waren diese fiktiven Autoren Seiten von Pessoas eigener Persönlichkeit.

Ist das schon pathologisch? Eine Persönlichkeitsspaltung? Von Henriqueta Rosa Dias, der erst 1992 verstorbenen acht jahre jüngeren Halbschwester von Pessoa, erfahren wir in dem Feature, dass ihr Bruder immer Angst vor dem Wahnsinnigwerden hatte und sogar seine Mutter ihn nicht für normal hielt. Zitator: „Ich weiß nicht, wer ich bin, was für eine Seele ich habe […] Ich fühle mich vielfältig. Ich bin wie ein Zimmer mit unzählig wunderlichen Spiegeln […]“

Pietro Scanzano: Seine Namen waren er. Wer aber war er? „Não sou nada“, heißt es in Álvaro de Campos’ Gedicht „Tabacaria“, „Ich bin nichts. Ich werde nie etwas sein. Kann nichts sein wollen. Außerdem trage ich in mir alle Träume der Welt.“

„Weder ehrgeizig noch eitel“

Auch die zuletzt zitierten Verse scheinen Hinweise auf den wirklichen Fernando Pessoa zu geben, denn ihm, so die Einschätzung von Inés Koebel in diesem Feature, kam es nicht so sehr auf Ruhm an. Er habe gespielt mit der Idee berühmt zu werden. Aber: „Die Verwirklichung der Pläne war ihm nie so wichtig wie das Spiel mit den Plänen.“ Zitator: „Heute wird nichts geplant, morgen ist der Tag für Pläne. Morgen setze ich mich an den Schreibtisch, um die Welt zu erobern, aber die Eroberung findet erst übermorgen statt.“ Laut Halbschwester Henriqueta rechnete die Familie nicht damit, dass Fernando etwas veröffentlichen würde. Er habe gesagt, er sei dabei, das Werk zu ordnen.

Auch Ophelia Queiroz, die im Feature zitierte 1991 verstorbene zweimalige Kurzzeitfreundin von Pessoa, eine Kollegin des Dichters aus seinem Brotberuf, meinte, er sei „weder ehrgeizig noch eitel“ gewesen. Zitator: „Sag nie jemandem, dass ich ein Dichter bin. Ich mache allerhöchstens Verse.“

„Universalgenie“

Für Inés Koebel ist der große Portugiese schlicht ein „Universalgenie“: Er habe die moderne portugiesische Poesie begründet, hat modernistische Zeitschriften herausgegeben, beschäftigte sich mit den verschiedenen literarischen Strömungen – war aber mit Veröffentlichungen von politischen Pamphleten auch unbequem. Gebiete wie Esoterik und Philosophie zählten ebenfalls zu seinen Interessen.

80 Jahre nach seinem Tod ist Fernando Pessoa, in den Worten seiner Übersetzerin, „präsent“, „unsterblich“. Weil immer wieder ein neuer Pessoa aus dem immensen Nachlass erscheine, entdecke man ihn immer wieder neu: „Er wird immer lebendiger. Weil immer mehr gesichtet wird und herauskommt.“

Zur musikliterarischen Phantasie wird die Sendung, indem sie durchgängig von Musik begleitet ist: Hauptsächlich Fados, zu denen Pessoa auch schon mal den Text liefert, wie in dem von Mísia gesungenen „Dança De Mágoas“, oder mit dem Dichter im Text oder Bezügen zu Lissabon („Nome de rua“, auch gesungen von Mísia).

Eine schöne Sendung für Pessoa-, Fado-, und auch Lissabon-Liebhaber, wenn etwa zu Beginn ein längeres Pessoa-Zitat – nein, es stammt von Bernardo Soares – zu den Sommerabenden und Straßen der Unterstadt zu hören ist, unterlegt mit Stadt-Geräuschen.

- Fernando Pessoas Leben in einer ausführlichen Chronologie (englisch).