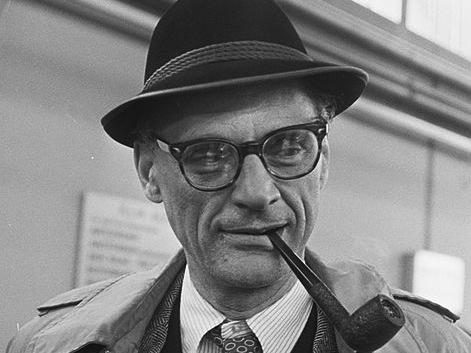

„Weiße Front“, jüdisch oder amerikanisch einkaufen, eine Stadt, die sich von fremden Elementen reinigt: Diese Geschichte soll aus dem freiheitlichen, toleranten Amerika kommen? Und doch ist dies der historische Hintergrund in Arthur Millers 1945 erschienenem, während der letzten Kriegsjahre in New York spielenden Debütroman „Brennpunkt“ (im Original: Focus), dessen Hörspielversion von 1958 aus Anlass von Millers am 17. Oktober gefeierten rundem Geburtstag wiederholt wurde.

Von der Weißen Front (in der Buchvorlage: Christian Front), die gegen die Juden in Queens gegründet werden soll, ist schon zu Beginn in einem Gespräch zwischen Polizisten die Rede. Dann tritt die Hauptfigur dieser Geschichte auf, der höhere Angestellte Lawrence Newman (Alfred Balthoff), dessen Nachbar Fred (Hans Quest) die Weiße Front, die sich bereits in Boston formiert hat, nun auch in ihrem Viertel etablieren will. Und Fred möchte Newman, der sich zurückhaltend zeigt, dafür gewinnen.

Wurde Newman von Fred und dessen Bekanntem Carlson bereits verdächtigt, seine Zeitung bevorzugt bei Finkelstein (Max Mairich), einem jüdischen Händler im Viertel, zu kaufen, so gerät er selber in Verdacht, Jude zu sein, nachdem er sich aufgrund zunehmender Sehschwäche eine Brille hat anpassen lassen. Wie Newman selber beim Augenarzt fand, sehe er mit der Brille aus, „wie einer von denen.“ Und so empfindet man auch in seiner eigenen Firma, die keine jüdischen Bewerber einstellt und in der Newman nun vom Personalchef auf eine Sekretärsstelle zurückgestuft werden soll – ein Grund für den so Diskriminierten, die Firma zu verlassen.

Newman, nunmehr frisch verheiratet, erlebt mit seiner Frau Gertrud (Christel Engels) eine nächtliche Ruhestörung, angestiftet, wie sie vermutet, von Fred. Sie drängt ihren Mann, in die Gründungsversammlung der Weißen Front zu gehen, um zu zeigen, dass er dazugehöre. Aus der Versammlung wird Newman aber hinausgeworfen und als Jude denunziert, nur, weil er dem Agitationsredner, einem Priester aus Boston, nicht Beifall klatscht.

Fred gegenüber erklärt Newman nun, er wolle in Ruhe gelassen werden, weder er noch seine Frau, wie ebenfalls vermutet wird, seien jüdisch. Und doch werden die Eheleute nach einem Kinobesuch von Rowdys der Weißen Front aggressiv belästigt, woraufhin Gertrud die Flucht ergreift und Newman nur gemeinsam mit dem intervenierenden Finkelstein die Angreifer vertreiben kann. Newman geht zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Zwiespältiger Umdenkprozess

Mit den erlittenen Benachteiligungen bis hin zur Eskalation gegen ihn, ist bei Newman ein Umdenken festzustellen: Anfangs ist er ein mehr oder weniger konformistischer Angestellter, der auf Seiten der Mehrheit anerkannt werden will und es als Personalchef nicht in Frage stellt, dass seine Firma nach Vorgabe des Chefs keine Juden einstellt. Dann ist er so konsequent, die Firma zu verlassen, weil er degradiert werden soll. Nach dem Kinobesuch, bevor er tätlich angegriffen wird, sagt Newman zu seiner Frau, er sei gegen Leute, die Hass züchten, wobei er klar erkennt, dass die Juden als Sündenbock dienen. Am Schluss schließlich, als er bei der Polizei Anzeige erstattet, wird von Newman angenommen, dass er Jude sei, was er – wahrheitswidrig – nicht leugnet.

Andererseits bleibt Newmans Verhalten zwiespältig. Zwar grenzt er sich mehr und mehr von Fred und den „Dumpfbacken“ der Weißen Front ab und entwickelt Verständnis für Finkelstein. Andererseits hält er es genau wie seine Frau für nötig zu betonen, kein Jude zu sein – so als ob die wachsende ablehnende Stimmung gegen Juden doch begründet sei. Schließlich will er sogar den Angriff auf ihn nach dem Kino gegen jemand anderen lenken: „Geht doch zu Finkelstein rüber. Ich bin doch keiner.“ Bis fast zum Ende also die Betonung Newmans, „keiner“ (kein Jude) zu sein.

Finkelstein als moralische Instanz

Der jüdische Ladenbetreiber Finkelstein dient als moralische Instanz der Geschichte. Er erzählt Newman, was er mit einem farbigen Kunden erlebt hat, der bei ihm eine bestimmte Zigarettenmarke kaufen wollte, die Finkelstein aber gerade nicht vorrätig hatte. „Für wen heben Sie sie auf, schreit er mich an, für die Goldbergs?“ Das sei für ihn, Finkelstein, aber kein Grund, sich nun über alle Farbigen aufzuregen. Und auf die Vorwürfe gegen seine „Glaubensgenossen“ angesprochen, die angeblich „übervorteilen“: Es gebe unter Juden wie unter Nichtjuden Betrüger. Die Telefongesellschaft etwa nehme Wucherpreise für Ortsgespräche, sei aber in der Hand von Christen. Was noch lange kein Grund sei, Christen pauschal zu beschuldigen. „Wenn Sie mich anschauen, dann sehen Sie mich nicht“, sagt Finkelstein zu Newman, weil dieser nicht von seinem Vorurteil gegen Juden abrücken will, und später: „Wie viel Kriege müssen denn noch geführt werden, bis ihr alle wisst, wofür ihr missbraucht werdet?“

Das Hörspiel schildert auch anschaulich das fatale Verhalten von Menschen in Gruppen und Massen, in denen Emotionen so schnell zur Eskalation führen können. Bedenklich ist die eher gleichgültige Haltung der Polizei, deren Dienststelle mit den beiden Szenen zu Beginn und am Schluss quasi den Rahmen des Hörspiels bildet: Die Polizei habe andere Sorgen, heißt es da, oder: „Was geht uns das an?“

Mit seinem authentischen Hintergrund ist das Stück auch eine interessante zeitgeschichtliche Lektion. Im Lexikon der Weltliteratur (ed. Wilpert) heißt es: „In gesellschaftskritischem Humanismus wagt es Miller im Jahr 1945, einer am Selbstgefühl des Siegers strahlenden amerikanischen Öffentlichkeit diese Abrechnung mit dem eigenen Rassenwahn und nationalistischen Machtrausch vorzuhalten.“

Mit seiner sparsamen Art der akustischen Einrichtung kommt dieses Hörspiel unüberhörbar aus einer anderen Zeit: Zur Spannungserzeugung dienen kaum mehr als die Stimmen selbst. Mit Klängen wie denen eines fahrenden Zugs oder Autos, Stadtatmosphäre oder dem Ticken einer Uhr zeigt sich, dass weniger mehr sein kann. Als Musik dient – quasi als Leitmotiv – lediglich das Pfeifen einer Melodie, die Gershwins „Summertime“ anklingen lässt und offenbar immer von Fred angestimmt wird.

Zeitgebundenheit des Hörspiels zeigt sich auch in der Anrede der Personen: Nicht Mister oder Miss heißt es, sondern Herr Newman, Fräulein Hart usw. Die Stimme der Hauptrolle Lawrence Newman, Alfred Balthoff (1905-1989), ist aus alten Filmen als Synchronstimme vertraut – etwa für Peter Lorre, Peter Ustinov oder Edward G. Robinson.

Erfreulicherweise verschwindet dieses Hörspiel nun nicht wieder in den Tiefen des Archivs. Es kann als Teil einer „Arthur Miller Hörspiel-Edition“, die zum 100. Geburtstag des Autors in diesem Jahr beim Hörverlag erschienen ist, auf CD erworben werden.