Im letzten Jahr wurde beim Auktionshaus Sotheby’s in London ein bedeutendes kulturhistorisches Dokument versteigert: Das bis dahin unbekannte Reisetagebuch von Johann Andreas Silbermann aus dem Jahr 1741. Es dokumentiert die Reise des Orgelbauers zu seinem heute noch berühmteren Onkel Gottfried Silbermann in die sächsische Heimat der Familie. Vier Monate war der Neffe mit allen Stationen und Zwischenstopps unterwegs. Erstehen konnte das „Anmerckungen derer Auf meiner Sächsischen Reyße gesehenen Merckwürdigkeiten“ betitelte außergewöhnliche Stück die Sächsische Landesbibiliothek, die es nach Dresden gebracht hat. Eine Musikstunden-Woche von SWR2 widmete sich in fünf Folgen dieser außergewöhnlichen Quelle, und die Autorin der Sendungen, Antonie von Schönfeld, begab sich selbst auf die Reise.

Erste Etappe bis Frankfurt am Main

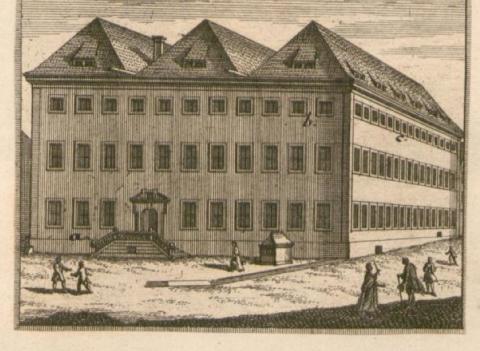

Zwischen Straßburg, dem sächsischen Zittau im heute deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck und Berlin bewegt sich der Instrumentenbauer aus dem Elsass. Er schreibt von den Orten, durch die er reist, und den Menschen, denen er begegnet. Außerdem natürlich von seinem Instrument – wo er ihm in Kirchen begegnet –, dessen Interpreten und von Orgelbauerkollegen. Das Journal enthält außerdem eigene Zeichnungen von Silbermann und von ihm gesammelte zeitgenössische Stiche und Zeitungsartikel, die der Veranschaulichung dienen. 275 Jahre später ist Antonie von Schönfeld der Reisestrecke Silbermanns nachgereist.

Die Silbermann-Orgelbauer bilden eine Dynastie: Gottfried, Andreas und dessen Sohn Johann Andreas (1712-1783) sind die bedeutendsten. Andreas Silbermann (1678-1734) hat sich um 1700 in Straßburg niedergelassen. Sein jüngerer Bruder Gottfried (1683-1753) lernte das Handwerk bei ihm und ging einige Jahre später zurück in die sächsische Heimat nach Freiberg, um eine eigene Orgelwerkstatt aufzubauen.

In Straßburg, wo die Reise der Autorin beginnt, befindet sich im Münster eine von Andreas Silbermann gebaute Orgel. Um auf eine des Sohnes Johann Andreas zu stoßen, muss man in der elsässischen Metropole die Kirche Saint-Thomas betreten.

Als Johann Andreas Silbermann sich am 21. Februar 1741 auf die Reise begibt, führt seine erste Etappe über Lichtenau nach Rastatt. Bis nach Frankfurt benötigt er vier Tage, eine Reise, auf der er sich auch Zeit für einen Besuch des Heidelberger Schlosses nimmt.

Weiter nach Thüringen – zwischen Fulda und Erfurt

Auch auf der weiteren Reise, auf der er zum Teil in der Kutsche die Nacht durchfährt, nimmt sich Silbermann Zeit für Besichtigungen: in Frankfurt für den Römer, in Hanau für Schloss Philipsruh. In Fulda ist der junge Orgelbauer abgesehen von der Stadt im ganzen beeindruckt vom Dom Sankt Salvator, der damals erst knapp 30 Jahre zuvor geweiht wurde. Silbermann konnte noch des „Goldenen Rades“ ansichtig werden, ein großes hängendes Spielwerk, das er „Cymbelstern“ nennt, und das bereits im späten Mittelalter angefertigt wurde. Noch im 18. Jahrhundert stürzte es während eines Gottesdienstes herab, ein Unfall, der auch ein Todesopfer forderte. Aufgehängt wurde das „Goldene Rad“ anschließend nicht mehr. Die Orgel von St. Salvator erhält von Silbermann keine Bestnoten.

Über Eisenach, wo er die Wartburg besucht, gelangt der Reisende nach Gotha, wo er Schloss Friedenstein besucht und ausführlich beschreibt, beeindruckt unter anderem von „courieusen wasser-Machinen“. Bei ausbrechendem Feuer „in hohen Zimern“ sollten sie zum Einsatz kommen – eine Art historische Sprinkleranlage.

In Erfurt, Silbermanns nächster Station, gilt seine Aufmerksamkeit den nebeneinander liegenden Hauptkirchen Dom und St. Severi. Hier werden auch wieder die Orgeln studiert – im Dom kann er die Hauptorgel auch spielen. Das heutige Instrument ist ein anderes: Die Orgel wurde seitdem mehrmals neu gebaut.

Nach Sachsen hinein – Halle, Leipzig, Freiberg

Von Erfurt kommend, bleibt der junge Silbermann nur für eine kurze Nacht in Weimar, um sich Richtung Halle aufzumachen – Anfang März behindern Kälte und Schnee das Vorankommen noch erheblich. In der Saalestadt hält er sich einen Tag lang auf, das Journal vermerkt einen Besuch der Marktkirche, noch heute ein Wahrzeichen der Stadt.

Halle hinter sich lassend, ist der Weg des Wintereinbruchs wegen so beschwerlich, dass Silbermann – seine Kutsche kam überhaupt nicht mehr voran – das letzte Stück nach Leipzig zu Fuß zurücklegt. An der Pleiße nun bleibt der Orgelfachmann vier Tage und lässt sich auch verschiedene Instrumente zeigen: Begleitet von dem kaum jüngeren Gottfried August Homilius, Schüler von Bach und später in Dresden wirkend, interessiert Silbermann besonders die Orgel in der Paulinerkirche. Deren Erbauer ist Johann Scheibe, den er kennenlernen möchte. Der Schöpfer sträubt sich, doch, wie so oft, ist das Ziel mit Schmeichelei zu erreichen: Scheibe demonstriert sein Instrument sowohl Homilius, der es ja vom Spielen kennt, als auch dem Kollegen aus Straßburg. Dies war aber nur möglich, weil Silbermann dem Berufsgenossen (und Konkurrenten) inkognito vorgestellt wurde (eine Passage, die es lohnt, im Manuskript von Teil 3 nachzulesen). Immerhin entspannt sich die Stimmung, und Johann Scheibe nimmt Homilius und den fremden Besucher noch mit in die eigene Werkstatt.

Johann Andreas Silbermann äußert viel Bewunderung für Leipzig – und die nachreisende Antonie von Schönfeld vergleicht ihren 275 Jahre alten Reiseführer mit dem Heute: Was ist noch wiederzuerkennen?

Nach seiner Abreise am 10. März 1741 hat es der Orgelbaumeister eilig: Sein nächstes Ziel ist Freiberg im Erzgebirge, wo er seinen Onkel Gottfried anzutreffen erwartet.

Erzgebirge und Oberlausitz – von Freiberg nach Zittau

Im schon am nächsten Tag erreichten Freiberg trifft Johann Andreas seinen Verwandten aber nicht an – dieser „machte auswarts eine Orgel“, erfährt der Neffe, noch nicht aber, wo denn das sei. Als ein Freund des Onkels ihm mitteilen kann, dass Gottfried Silbermann „in Zittau ist und daselbst eine Neue Orgel macht“, will der junge Verwandte am nächsten Tag weiterreisen. Dies aber verzögert sich, weil er weitere Familienmitglieder kennenlernt – und mit ihnen die Erzgebirgsstadt.

An erster Stelle muss in Freiberg natürlich ein Besuch des Doms stehen – nicht nur, weil die große Orgel dieser spätgotischen Hallenkirche von Gottfried Silbermann angefertigt wurde. Antonie von Schönfeld ist auch 275 Jahre später gefangengenommen: Von der Goldenen Pforte, dem spätromanischen Portal, das vom Vorgängerbau erhalten blieb. Von der freistehenden Tulpenkanzel ebenso wie von den musizierenden Engeln der Grabkapelle, die, wie erst zu Beginn unseres Jahrhunderts erwiesen werden konnte, überwiegend echte – vergoldete – Instrumente der Renaissance in den Händen halten. Heute spielt das Ensemble Musica Freybergensis auf Nachbauten dieser besonderen Stücke.

Johann Andreas Silbermann besucht in Freiberg auch Schloss Freudenstein und die Orgelbauerwerkstatt seines Onkels Gottfried. Und er darf in der Stadt des Silberbergbaus für zwei Stunden unter Tage ein Bergwerk besichtigen. Um schließlich nach Zittau zu gelangen, fährt er über Dresden und für die restliche Wegstrecke in Begleitung seines Vetters Michael.

Als Johann Andreas schließlich seinem Onkel Gottfried in Zittau begegnet, gibt er sich anfangs nicht zu erkennen – umso herzlicher ist anschließend die Begrüßung. Verständlich, dass die beiden Verwandten und Kollegen sich zunächst gemeinsam der Arbeit des Onkels in der Johanniskirche widmen. Der Junior wird nun sechs Wochen bleiben und dem älteren Silbermann zur Hand gehen: bis zur Fertigstellung der Orgel.

Von der Oberlausitz über Berlin zurück ins Elsass

Während der in Zittau verbrachten Zeit erkundet Johann Andreas Silbermann die Stadt. Dass sie sein Gefallen findet, zeigen die Beschreibungen, zahlreichen Zeichnungen und Skizzen, die er anfertigt, darunter von der Johanniskirche. Auch von ihm bisher nicht bekannten Bräuchen wie den Stadtbläsern und Turmwächtern ist er angetan. In der Umgebung besucht Silbermann unter anderem Görlitz, wo er die „verrufene“ Casparini-Orgel von 1703 studieren will. Er betont, dass die Kräfte eines Holzhackers nicht ausreichten, sie zu spielen. „Der berühmte H Bach von Leipzig“ liege richtig, „sie eine pferds-Orgel“ zu nennen.

Leider kann die von Onkel Gottfried damals fertiggestellte Orgel heute nicht mehr bewundert werden: Bereits 1757, während des Siebenjährigen Kriegs, wurde Zittau von österreichischen Truppen in Schutt und Asche gelegt. Dabei wurde auch die Johanniskirche und mit ihr die Silbermann-Orgel zerstört.

Als der Abschied Johann Andreas Silbermanns aus Zittau naht, fällt die Trennung allen Verwandten so schwer, dass sie mehrmals hinausgezögert wird. Sein weiterer Weg führt den Straßburger zunächst wieder nach Dresden – um sich noch ausgiebig Vetter Michael und den Verwandten zu widmen. Als Fremdenführer dient ihm dort auch der Hofgeiger und Komponist Johann Georg Pisendel, dem er den Besuch des Grünen Gewölbes verdankt, was einem Privileg gleichkommt. Die „menge der Kostbarkeiten in jedem Saal“ seien bei einem einzigen Besuch, so Silbermann, gar nicht zu erfassen. Andere Leute, die mehrmals hineinkamen, bezeugten: „es glänzt alles von gold, silber und Edelsteinen.“

Drei Wochen bleibt Silbermann in Dresden, zum Abschied gibt es „einen schmaus“, der zum Gelage bis früh in den nächsten Morgen ausartet. Nächstes Ziel ist Berlin, das Frau von Schönfeld aber ausgelassen hat. Silbermanns Rückweg in die elsässische Heimat führt ihn nun ziemlich direkt über Magdeburg, Kassel und wiederum Frankfurt. Am 21. Juni 1741 „abends langte ich gott sey danck widerum gesund in Straßburg an.“

Die Musikauswahl zu den fünf Sendungen besteht – naheliegend – mehrheitlich aus Orgelmusik, bevorzugt gespielt auf Instrumenten der beiden Silbermanns, um die es hier geht. Gottfried, der ältere, liegt vorn.

Zur Übersicht der Sendungen – Klick zu jeder Folge führt zum Manuskript. Nachhören nur 7 Tage.

Die Reiseroute Johann Andreas Silbermanns im Jahr 1741.

Info-Seite der Sächsischen Landesbibliothek Dresden.

Digitalisat des Journals.